Vamos a intentar reconducir nuestros dos posts anteriores en un tercero de síntesis: la tercera vía. Deséennos esta vez algo más de suerte que la que tuvieron otros.

Vamos a intentar reconducir nuestros dos posts anteriores en un tercero de síntesis: la tercera vía. Deséennos esta vez algo más de suerte que la que tuvieron otros.

En los últimos años no sólo los cómics se han puesto de moda entre las tribus fashionistas, también lo han hecho el aloe vera, la música indie, el sushi japonés, las rotondas y... los documentales.

De hecho, los documentales ya no son lo que eran. Queremos decir que ya no son sólo lo que solían ser, sino muchas otras cosas. Dice la RAE (que también está más limpia y esplendorosa que nunca), que un "documental" es:

1. adj. Que se funda en documentos, o se refiere a ellos.

2. adj. Dicho de una película cinematográfica o de un programa televisivo: Que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad. U. t. c. s. m.

La primera es una de esas definiciones feas y sosas que abundan en nuestra biblia de la palabra. La segunda se nos hace más propicia para nuestros fines posteadores del día. En wikipedia, que es la nueva RAE pangeática de los nuevos buenos tiempos, bajo la entrada "documental" se esconden tesoros de los Lumière, experimentos de Vertov y los esquimales de Flaherty.

Como decíamos, en estos días extraños de industrias en hundimiento y bancarrota de sectores culturales (que dicen por ahí), se pueden ver acontecimientos tan singulares como una cola de individuos esperando para pagar por ver un documental... en un cine. Es curioso: en la era de la divinización de la imagen trivial y de la falacia convertida en noticia, resulta que el ciudadano está ansioso por presenciar un poco de genuina realidad y espera hasta para pagar por ello. La sala de cine convertida en celda de aislamiento y tanque de oxígeno, así en una sola estancia.

El interés ante la película "fundada o referida en el documento" ha provocado, lógicamente, dos fenómenos paralelos: uno de proliferación y otro de búsqueda. El género documental se ha convertido en un territorio artístico per se; lleno de experimentación, posibilidades y ramificaciones.

Dejando a un lado la larga lista de subcategorías wikipédicas, tenemos que hablar, por ejemplo, del "falso documental": ese que se rueda desde las técnicas y recursos propios del documental, pero que no disimula su falta de verdad o que la cobija detrás de la ironía y la ruptura de la ilusión. Orson Welles y Woody Allen son pauta y referencia, con sus Fraude (1973) y Zelig (1983), más falsos los dos que un discurso de Franco (y mucho más lúcidos e inteligentes también). Más recientemente, también han aparecido buenos ejemplos de la falsedad, como esa película que debería ser de visionado obligatorio entre alumnos, profesores y padres de alumnos en nuestros institutos, Entre los muros (2008), de Laurent Cantet, sólo parcialmente falsa, pero muy verosímil; el falso biopic sobre Joaquin Phoenix que es I'm Still Here (2010), de Casey Affleck o las pelis de Borat (aunque no estamos seguros de si éstas son en realidad documentales o versiones fílmicas hipertrofiadas de la cámara indiscreta, al más puro estilo Summers).

En 2005, Werner Herzog rizó el rizo con su Grizzly Man y se sacó de la manga un documental verdadero que parece falso. Un nuevo género lleno de posibilidades, la vuelta de la tortilla con forma de oso gigante. Hablaban de ello hace tiempo en el Rockdelux, pero no fue en esta crítica, seguro.

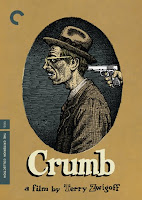

Luego están los documentales que hablan de la realidad, pero lo hacen desde una intención narrativa. Aquellos que detrás del relato de acontecimientos, la aportación de datos o los testimonios de los protagonistas, encierran una intención estilística narrativo-simbólica; que se descubre, como siempre, en las eleciones autoriales: en el montaje, en la búsqueda de momentos climáticos, en las referencias cruzadas, etc. Hemos visto en las últimas décadas historias y cuentos preciosos con una apariencia documental: como la luminosa y casi mística El sol del membrillo (1992), de Erice; el ejemplo de dedicación y amor a la pedagogía que es Hoy empieza todo (1999), de Bertrand Tavernier; el grito agónico que se escucha a lo lejos en el El cielo gira (2005), de Mercedes Álvarez; o ese canto a la vida y a la utopía que es el Man on Wire (2008), de James Marsh. Y el Crumb de Zwigoff que les comentábamos el otro día, por supuesto.

Muy populares son también los llamados "documentales de denuncia", juguetes autopromocionales, en ocasiones, discursos cargados de demagógia, en otras, pero, casi siempre, bofetadas sonoras en toda la cara de ese capitalismo bienpensante neoliberal que nos ha conducido hacia un armagedón del que, ahora dicen, sólo nos pueden sacar ellos. Hablamos y pensamos en trabajos como Una verdad incómoda (2005), de Davis Guggenheim; Super Size Me (2004), de Morgan Spurlock o, desde luego, en Michael Moore y sus combativas Bowling for Columbine (2002) o Fahrenheit 9/11.

Algunas otras cintas golpean en la conciencia del espectador con menos ruido, pero haciendo mucha más sangre. Nos acordamos ahora de S-21: La máquina de matar, del camboyano Rithy Panh, o de cómo la memoria histórica y el perdón posterior no son incompatibles, pese a lo que muchos preconizan.

Pero aquí habíamos venido a hablar de arte y de grafitis, si recuerdan bien. Sucede que hace unos días hemos tenido la suerte de ver Exit Through The Gift Shop, el documental de Banksy, y que quieren ustedes que les digamos, no podemos dejar de darle vueltas. Lo comentaba el otro día un amigo de esta casa en los comentarios, es una de esas obras que "motiva largas conversaciones en la barra del bar". Por de pronto, porque resulta difícil discernir si lo que hemos visto es un falso documental, un documental verdadero que parece falso, un ejercicio de denuncia social o una incursión clandestina de algún comando revolucionario neomaoísta en el mundo del arte. Para todo eso da y para bastante más.

Como señala el propio Banksy al comienzo de la cinta, Exit Through the Gift Shop comienza con unas intenciones, pero evoluciona de manera muy diferente. Es un trabajo sobre el arte urbano, sí, pero también es una obra al servicio de un personaje único, Thierry Guetta, el francés emigrado a Los Ángeles que se dedicó durante años a grabar con una cámara portatil todo cuanto le rodeaba y que, por puro azar (el encuentro con un primo suyo, el grafitero francés Invader), terminó convertido en el cronista del arte urbano de las últimas décadas. El documental nos cuenta sus andanzas, cámara al hombro, al lado de gente como Monsieur André, Shepherd Fairey, Ron English, Zevs o el propio Banksy, hasta que, finalmente, termina convertido él mismo en artista superventas de la vanguardia neo-pop-urbana contemporánea, bajo el nombre de Mr. Brainwash. Como lo oyen. El cuento de hadas del arte contemporáneo pasado a fotogramas (o chips digitales, que lo mismo da).

El propio Guetta desmenuza su camino hacia el éxito de forma detallada y exhaustiva: su determinación propia de un iluminado que se siente destinado a cotas más altas, su relación ambigua y parasitaria con el mundo del grafiti y sus creadores, su tardía fe inquebrantable en el arte urbano, su apuesta definitiva por la gloria con la exitosa exposición "Life Is Beautiful"...

En el fondo, como sospechan, todo huele a gran broma, a artificio inteligente trufado de sospechas y muchas preguntas. No dudamos de la existencia de Thierry Guetta ni de la de sus miles y miles de horas grabadas con material intrascendente y ocasionales hallazgos documentales. Tampoco de que el resultado de su aparición en el documental pueda tener que ver con ciertas dosis de azar y algo de fe irracional en su propio talento, pero hasta ahí llegamos: sólo nos creemos la mitad de esta gran película. El brillante objeto artístico que es Exit Through the Gift Shop consigue esquivar con éxito los puntos más turbios del proceso de glorificación de Guetta (sus nunca claros tejemanejes financieros, su intempestiva intromisión dentro de la clandestinidad grafitera o, especialmente, la misteriosa aparición de su obra casi de la nada) y nos sumerge en un mar de suposiciones: ¿Es Banksy el autor último de las obras de Guetta o, lo que es lo mismo, es Guetta un sosías del propio Banksy? ¿Existe Banksy realmente o está su leyenda forjada a partir de un esfuerzo colectivo estudiado al milímetro? ¿Es Banksy (un tipo capaz de añadir a sus talentos el de la dirección de una gran película como ésta) el gran genio del arte contemporáneo o es simplemente un prestidigitador del icono y del golpe de efecto? ¿Son el arte postmoderno y sus ramificaciones urbanas un símbolo esteticista de la oquedad contemporánea y de la falta de contenidos de sus objetos artísticos?

Dudas razonables, todas ellas, que ya han hecho correr ríos de tinta. Vean ustedes la película y nos dicen que piensan. Y si lo de escribir en blogs ajenos no les motiva demasiado, se nos lanzan a la calle y lo plasman en un muro, que, ya lo saben, el éxito espera a la vuelta de la esquina.

Algo se está cociendo en Canadá, y lo hace al ritmo de los Arcade Fire, de los New Pornographers, de los Hidden Cameras o de los Crystal Castles. Canadá huele a indie.

Algo se está cociendo en Canadá, y lo hace al ritmo de los Arcade Fire, de los New Pornographers, de los Hidden Cameras o de los Crystal Castles. Canadá huele a indie. Nos enrollamos. Decíamos que Hairshirt es un tebeo muy indie, porque sus personajes llevan una vida que ni los antiguos bohemios franceses, muy de novela de Nick Hornby o de Douglas Coupland: todos son artistas y músicos, amigos de las performance, viven en ruinosas casas con descuidado encanto, tienen trabajos basura de subsistencia (que no consiguen anular sus profundas inquietudes intelectuales) y, casi todos, esconden traumas infantiles de los que darían para escribir un cómic, como Hair Shirt. En el fondo, no lo dudamos, es el tipo de vida que lleva (o ha llevado) Patrick McEown. Da un poco de envidia. Dentro de su monotonía indisimulada, la cosa pinta fascinante: es el tipo de existencia que, a base de películas independientes y libros malditos, ha terminado por adquirir cierto rango icónico y mitológico para los hijos de aquella fallida Generación X y derivaciones post-grunge.

Nos enrollamos. Decíamos que Hairshirt es un tebeo muy indie, porque sus personajes llevan una vida que ni los antiguos bohemios franceses, muy de novela de Nick Hornby o de Douglas Coupland: todos son artistas y músicos, amigos de las performance, viven en ruinosas casas con descuidado encanto, tienen trabajos basura de subsistencia (que no consiguen anular sus profundas inquietudes intelectuales) y, casi todos, esconden traumas infantiles de los que darían para escribir un cómic, como Hair Shirt. En el fondo, no lo dudamos, es el tipo de vida que lleva (o ha llevado) Patrick McEown. Da un poco de envidia. Dentro de su monotonía indisimulada, la cosa pinta fascinante: es el tipo de existencia que, a base de películas independientes y libros malditos, ha terminado por adquirir cierto rango icónico y mitológico para los hijos de aquella fallida Generación X y derivaciones post-grunge. Patrick McEown escribe muy bien, sus diálogos suenan vivos y agudos (en muchos momentos ingeniosos); lamentablemente, en la vida vida vulgar y ordinaria el ser humano pocas veces es capaz de verbalizar con esa claridad y brillantez los conflictos interiores: por eso, en algunos pasajes, la prosa de McEown huele a filtro artístico en detrimento de la fluidez del relato. Es cierto, además, que, en ocasiones, se crea cierta confusión entre las transiciones oníricas, los recuerdos y el momento presente, pero como observará el lector con el devenir de la historia, este aspecto narrativo puede estar justificado por esa misma fragilidad de nuestro recuerdo. En ese sentido, el contexto de la acción, podría leerse como un entorno simbólico, una figuración geográfica de la inestabilidad emocional de los personajes principales:

Patrick McEown escribe muy bien, sus diálogos suenan vivos y agudos (en muchos momentos ingeniosos); lamentablemente, en la vida vida vulgar y ordinaria el ser humano pocas veces es capaz de verbalizar con esa claridad y brillantez los conflictos interiores: por eso, en algunos pasajes, la prosa de McEown huele a filtro artístico en detrimento de la fluidez del relato. Es cierto, además, que, en ocasiones, se crea cierta confusión entre las transiciones oníricas, los recuerdos y el momento presente, pero como observará el lector con el devenir de la historia, este aspecto narrativo puede estar justificado por esa misma fragilidad de nuestro recuerdo. En ese sentido, el contexto de la acción, podría leerse como un entorno simbólico, una figuración geográfica de la inestabilidad emocional de los personajes principales: Quién sabe, el día en que se oigan a los New Pornographers en los discotecones ibicencos, quizás este buen tebeo de McEown llegue a ser un superventas. Mientras llega ese momento, pasaremos los periodos de nostalgia soñando que estamos en una fiesta shoegazing en cualquier ático canadiense, al ritmo de The Great Lake Swimmers.

Quién sabe, el día en que se oigan a los New Pornographers en los discotecones ibicencos, quizás este buen tebeo de McEown llegue a ser un superventas. Mientras llega ese momento, pasaremos los periodos de nostalgia soñando que estamos en una fiesta shoegazing en cualquier ático canadiense, al ritmo de The Great Lake Swimmers.